Batman

– sortie le 15 juillet 1992 –

[Résumé et critique — rédigée en 2023, en s’efforçant de l’objectiver et la contextualiser]

C’est une multiple révolution pour l’époque ! Un peu plus de dix après le Superman de Richard Donner (1978), qui avait ouvert la voie à un genre « super héroïque adulte », Tim Burton adapte le célèbre Chevalier Noir dans une aventure prenante et audacieuse, en plus d’être visuellement et musicalement somptueuse. Non sans quelques défauts évidents, le long-métrage d’un peu plus de deux heures reprend une trame assez « simple » vaguement issue des comics (Killing Joke – sorti quelques mois avant le tournage – pour la création du Joker ; et c’est à peu près tout).

On assiste donc aux débuts de l’homme chauve-souris dans Gotham City, sans connaître son entraînement et son parcours mais l’on constate que les criminels et les médias ne le connaissent pas non plus réellement. Ils ont à peine une vague idée de ce « qu’est » Batman. Une créature ? Un monstre ? Un humain ? Quoiqu’il en soit, c’est peut-être un allié de choix auprès de James Gordon (Pat Hingle) et Harvey Dent (Billy Dee Williams), peinant à combattre la corruption au sein de la police, contrôlée par le parrain Carl Grissom (Jack Palance).

Dans un premier temps, Batman (Michael Keaton) résout quelques crimes ici et là mais, surtout, devient responsable de la chute du terrible Jack Napier (Jack Nicholson) dans une cuve d’acide qui le défigure et le rend fou. Devenu le Joker, Napier sème la terreur dans Gotham City – la superbe métropole dépeinte avec justesse dans son style mi-urbain mi-gothique (permettant au film de remporter l’Oscar des meilleurs décors) se complète parfaitement avec l’image nocturne du célèbre justicier. Le Clown veut répandre ses produits toxiques dans la ville afin de rendre tout le monde fou et en a particulièrement après la journaliste Vicky Vale (Kim Basinger) et bien sûr l’homme chauve-souris.

Toute la première moitié de la fiction fonctionne sans aucun problème. On enchaîne les points de vue avec une fluidité exemplaire (Bruce Wayne, Jack Napier, le duo de journalistes Vicky Vale et Alexander Knox – ce dernier est souvent mésestimé alors qu’il tient un rôle important, brillamment campé par Robert Wuhl –, Batman, un peu Harvey Dent, etc.). On retrouve l’ADN de la plupart des protagonistes de papier : Wayne se veut distrait voire maladroit en public, Alfred bienveillant et ainsi de suite…

Côté mise en scène, on perçoit déjà quelques gimmicks de Tim Burton (trente ans seulement à l’époque !), qui n’avait réalisé que deux films, Pee-Wee Big Adventure (1985) et, surtout, Beetlejuice (1988), relativement singulier. Ainsi, la certaine fantaisie horrifique propre au cinéaste est un peu présente (la main du Joker qui sort de l’acide, le corps calciné puis squelettique d’un mafieux, l’attaque en plein jour des mimes…) et il signe quelques séquences qui resteront dans les mémoires (le Batwing devant la pleine lune, l’attaque dans le musée, la révélation du visage de Napier en flash-back quand il tue les Wayne…).

Entouré de Roger Pratt à la photographie et de Danny Elfman pour la musique, Burton livre une proposition artistique de haute volée (qu’il optimisera davantage dans sa suite trois ans plus tard). Impossible d’oublier les partitions d’Elfman, véritable créateur du « thème de Batman » (composé dans les toilettes d’un avion lors d’un vol Londres-Los Angeles !) désormais dans la mémoire collective (bien aidé par la reprise dans la série animée conçue dans la foulée des deux films de Burton). Le chanteur Prince compose aussi quelques morceaux pour coller à la fantaisie du Joker. Deux titres (Partyman et Trust) qui se sont incroyablement bien vendus (plus de 11 millions d’exemplaires de la bande originale de Prince) mais qui n’ont pas été « intégrés convenablement » dans la fiction selon Burton, déplorant que « ça positionne le film à une époque précise » au lieu de le conserver intemporel.

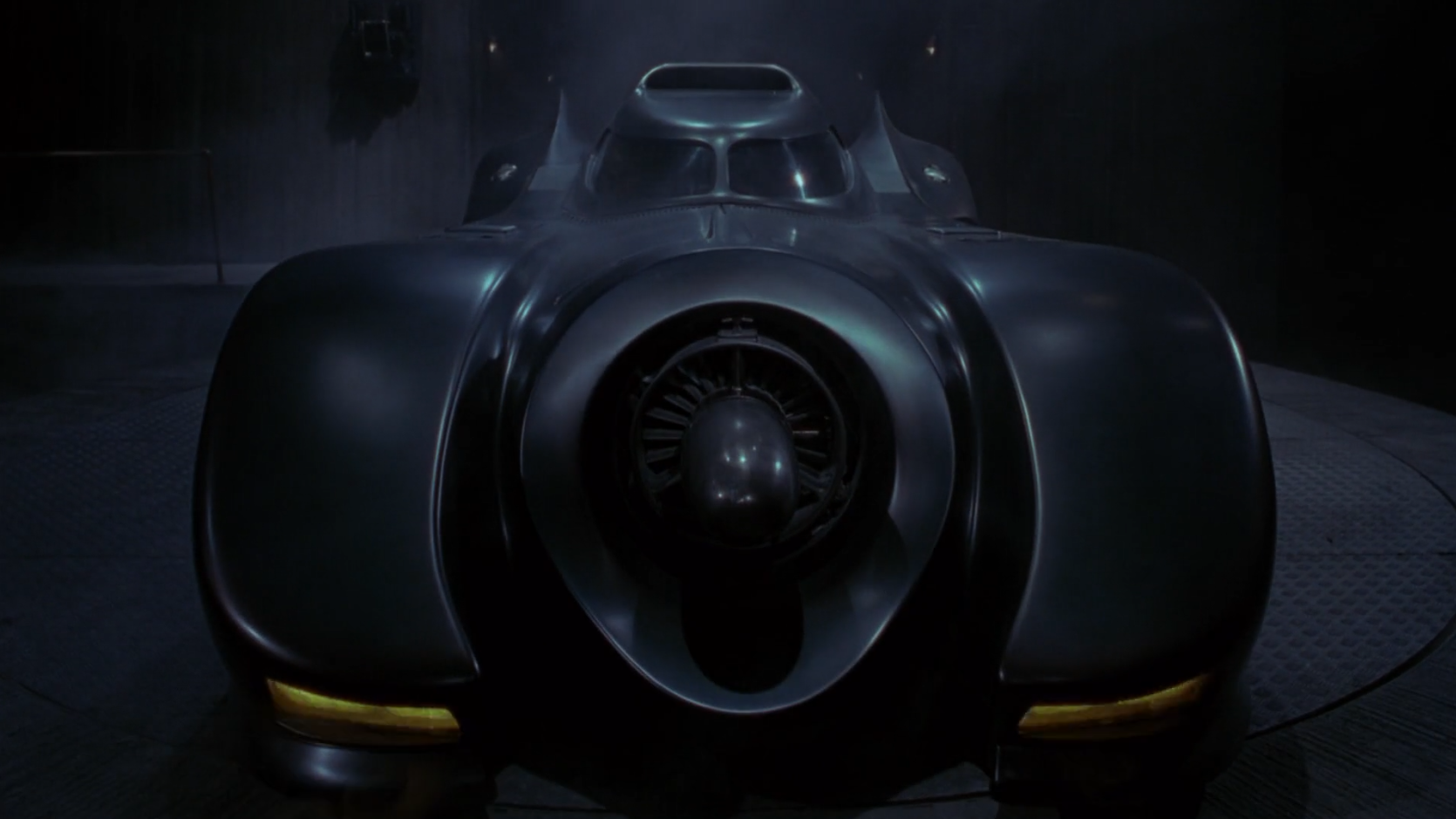

Si le réalisateur ne peut d’ailleurs montrer « qu’un » méchant loufoque (le Joker), il n’en demeure pas moins non avare d’emprunts à la mythologie du Chevalier Noir. La célèbre Batmobile, incroyablement « stylée », objet de fantasme et indissociable du long-métrage, ravit autant les connaisseurs que les découvreurs (une seule fut construite pour le tournage, attention à ne pas se rater !). Clou du spectacle : le Batwing fait aussi partie de la distribution, malgré un montage qui a un brin mal vieilli, faute à des problèmes d’échelles de maquettes du véhicule, causant une certaine perte de crédibilité et de moments épiques.

Malgré les nombreux éléments positifs, Batman recèle quelques faiblesses. Côté écriture, le scénario de Sam Hamm (et Warren Skaaren) semble peaufiner le Joker et délaisser Wayne/Batman, ce qui est dommage. Si la majorité des scènes d’action sont plutôt lisibles, dynamiques et fluides, difficile de ne pas trouver ridicule Batman qui ne peut pas tourner la tête à cause de son masque et costume… Le justicier est donc obligé de bouger son corps dans la direction qu’il veut regarder. Les mouvements de Batman étant limités, il y a un côté statique qui dénote avec le reste. Aussi, quelques séquences sont un peu trop longues (dans la seconde moitié notamment, mais rien de bien méchant).

Au rayon des « incohérences » (on insiste sur les guillemets), il est surprenant que des journalistes ne reconnaissent pas Bruce Wayne ni ne savent réellement qui il est (tous les comics ont toujours mis en avant la figure publique de Wayne) – une anomalie également constatée dans Batman v Superman, lorsque Clark Kent découvre le milliardaire de Gotham… Même chez ses ennemis, on s’interroge sur Wayne (« elle fréquente un dénommé Wayne » clame l’homme de main du Joker à son patron – étrangement obsédée par Vicky Vale). La figure de James Gordon est aussi éloignée des bandes dessinées, jouant au casino comme un bon vivant (au début du métrage, il devient un brin plus assagi et « correct » au fil de l’eau). Batman « tue » aussi quelques ennemis, du moins en hors-champ ou décide de ne pas les sauver, renouant avec les tous premiers strips de Bob Kane et Bill Finger qui ont vite abandonné cette idée, faisant du justicier un noble héros. Cet aspect a été moins critiqué à l’époque (idem pour le film suivant) que dans Batman v Superman à nouveau.

Trahison suprême pour les fans des comics : ce n’est pas Joe Chill qui a tué les parents de Bruce Wayne mais… Jack Napier ! Une aberration pour certains, une audace bienvenue pour d’autres ; dans tous les cas cela permet de « boucler la boucle ». Chaque être est responsable de la création de l’autre à ses dépens. En tuant les Wayne, Napier va indirectement établir la création de Batman des années plus tard. Quand l’homme chauve-souris n’arrive pas à sauver Napier et qu’il chute dans une cuve d’acide, ce dernier devient le Joker. De quoi ajouter la célèbre « as-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune ? » dans la liste des répliques cultes du cinéma.

De la même façon, avant d’être le célèbre Clown, Napier était un criminel plutôt « sérieux », redouté et efficace, changeant ainsi l’origine des comics (Killing Joke entre autres). À noter que le Joker a la peau blanche et qu’il est obligé de mettre du fond de teint pour retrouver une couleur proche de la chair/peau. Enfin, là aussi c’est inédit, le Joker meurt lors du dernier acte, chose impossible dans la bande dessinée. La transposition du Batman de papier en film a donc quelques écarts (plus ou moins nécessaires). Le scénariste Sam Hamm insiste pour dire que ces séquences ne sont pas de sa volonté (mais principalement celles de Burton). Idem pour Vicky Vale à qui Alfred dévoile bien rapidement la Batcave (et donc la double identité de Bruce), c’est assez surprenant (en comics) mais cohérent dans la construction du film, résolument sombre et auto-contenu en deux heures.

Il faut dire que l’ambiance du long-métrage s’éloigne radicalement de celle que connaissait le « grand public » jusqu’à présent. En effet, à part les amateurs de comics (qui lisaient des aventures de plus en plus violentes et « matures » : The Dark Knight Returns (1986), Année Un (1987), Killing Joke (1988) puis Un Deuil dans la Famille et Arkham Asylum en 1989 – peu après la sortie du film), les (télé)spectateurs avaient surtout en mémoire la première Batmania des années 1960 grâce à la sérié éponyme puis le film de 1966. Un show humoristique qui ne rendait pas hommage au « vrai » Chevalier Noir selon le producteur Michael Uslan qui s’est démené durant des années pour imposer sa vision et la partager avec Tim Burton (ce dernier ne connaissait pas forcément Batman mais apprécié sa solitude et l’idée de porter un masque en public).

Burton fut séduit très tôt par le projet (bien avant qu’il tourne Beetlejuice et Usla l’a « éduqué » en lui faisant lire les premiers numéros de Detective Comics et Batman (les plus « sombres » donc des courtes premières années) puis le cycle de Denny O’Neil et Neal Adams des 70’s. Le cinéaste joue alors avec les attentes du public, dont l’imaginaire collectif ne pense qu’à la légèreté du précédent film (1966) ou à l’optimisme et le côté solaire et coloré de Superman (1978). Au-delà de la noirceur globale de l’ensemble (le film ne se déroule quasiment jamais en journée), Burton s’amuse aussi avec quelques idées préconçues, ouvrant par exemple son métrage sur un couple avec un enfant qui se font agresser (on songe d’abord aux parents Wayne mais il ne s’agit pas d’eux).

La pugnacité d’Uslan (qui avait acheté les droits d’adaptation à DC – écrivant même quelques comics pour eux – dans les années 1970 lorsque la « marque » Batman n’intéressait plus personne) et d’autres producteurs a permis de livrer une œuvre inattendue, relançant une Batmania différente de celle de deux décennies auparavant. Jamais un film n’avait eu autant de campagne marketing offensive et mondiale (les affiches dans les abribus étaient systématiquement volées et devaient donc être réimprimées et diffusées, des spectateurs payaient une entrée de cinéma uniquement pour voir la bande-annonce de Batman puis partaient juste après !). Le résultat a porté ses fruits : 411 millions de dollars de recette pour 35 de budgets voire 45 (incluant ou non la promo, impossible d’avoir l’information et au lieu des 15 initiaux) – le film est alors le cinquième le plus rentable de l’histoire du cinéma à l’époque ! Les vingt années de « gestation du projet » pour célébrer les cinquante ans de Batman auront enfin été récompensées (sans compter les quelques 750 millions de dollars obtenus grâce aux produits dérivés !).

En coulisse, le choix de Nicholson en Joker est une évidence pour tout le monde. Le comédien est un habitué du genre (Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975), Shining (1980) cf. étude de cas sur le Joker…), néanmoins cela pouvait aussi paraître étrange car Nicholson est assez âgé (51 ans au moment du tournage) et n’a pas vraiment la même morphologie que le Clown du Crime des comics (grand et maigre). Pourtant, l’acteur fait des miracles et demeure au panthéon des « méchants » du cinéma depuis (il faudra attendre 2008, soit presque 30 ans pour qu’un autre s’y risque, Heath Ledger y arrivera en proposant une autre approche, moins loufoque et dandy, davantage sérieuse et effrayante dans The Dark Knight). Jack Nicholson n’a plus rien à prouver, subit sans rechigner chaque jour près de deux heures de préparation pour le maquillage, les prothèses, la coiffure, etc. mais – de son propre aveu – il était très excité à l’idée d’incarner le Joker (on parle d’un cachet de 6 millions de dollars tout de même ainsi qu’un gain sur les recettes). Son nom apporte une « grande respectabilité » au projet, davantage pris au sérieux (à l’instar de Marlon Brando pour le Superman de Donner) dès la pré-production.

Bref, c’était une tête d’affiche « bankable » et son nom apparaît d’ailleurs avant celui de Keaton au générique de début, de fin et sur les affiches ! Pour cause, Michael Keaton n’était pas le choix du studio (Warner Bros) mais uniquement de Burton, qui l’avait dirigé dans Beetlejuice (et l’avait ainsi rendu célèbre auprès du grand public). Dès que son nom fut révélé, les médias et les fans (et même le producteur Uslan !) n’ont pas été convaincus, ayant peur de retrouver une incarnation exubérante (comme dans Beetlejuice) proche de la série des années 1960 – alors que l’objectif était de s’en éloigner radicalement et (re)donner ses lettres de noblesses au Chevalier Noir. Tim Burton souhaitait également un homme insoupçonnable dans le civil – et même un « dépressif » (pour citer Keaton et Burton) – pour être un justicier masqué ; force est de constater que ça fonctionne plutôt bien même si Keaton est un peu effacé et que son personnage de Wayne peu développé. Keaton a refusé de lire les comics pour ne travailler que sur la base du scénario.

À noter qu’Harvey Dent (Billy Dee Williams) ne revient pas dans la suite (Batman – Le Défi) mais dans Batman Forever sous les traits de Tommy Lee Jones, transformé en Double-Face (ce qui aura permis à Dee Williams de recevoir une somme d’argent pour ne pas revenir (!)). Dent est assez présent au début du film avant d’être éclipsé, ce qui est assez dommage… mais il reviendra plus de 35 ans après dans Batman’89 en comics (on espère fort qu’Urban va le sortir cette année, cf. fin de la critique de l’adaptation en bande dessinée de ce Batman de Burton – en vente durant l’été de la sortie du film et écoulée très vite à un demi million d’exemplaires !). Tim Burton en profite pour se lancer dans un projet personnel, Edward aux mains d’argent et pense avoir tout dit sur Batman. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne porte pas en haute estime son film sur l’homme chauve-souris et n’a pas envie de replonger dans Gotham, trouvant même l’idée « débile » (!). Heureusement, son talent lui prouvera qu’il a bien fait de changer d’avis… à découvrir dans la critique de la suite, Batman – Le Défi, sorti trois ans plus tard en 1992.

Pour l’anecdote, Robin était prévu dans Batman dans une des montures du scénario, la scène n’a pas été tournée mais storyboardée (et doublée avec Kevin Conroy et Mark Hamill). Elle montrait Bruce Wayne poursuivre le Joker à cheval (!) puis enfiler son costume. Le Joker était dans une camionnette et traversait un cirque au moment où les parent de Robin exécutaient leur numéro, causant la mort de ces derniers. Dick Grayson, déjà en costume de Robin du coup (celui du cirque), rejoignait instantanément Batman dans sa croisade. Une curiosité à découvrir en bonus dans les DVD et Blu-Ray ou sur YouTube. Les (nombreux) bonus sont d’ailleurs un régal pour tous les fans, en complément du très bon ouvrage Batman – L’histoire complète du Chevalier Noir (que j’avais évoqué lors d’une longue interview vidéo). Robin était aussi prévu dans Batman – Le Défi mais, une fois encore, Burton a pu l’esquiver aisément.

Depuis la sortie de Batman en 1989, le long-métrage a ouvert la voie à une approche plus mature, sérieuse et sombre aux films du genre et, bien sûr, à Batman lui-même, déjà « révolutionné » en comics peu avant et qui va poursuivre cette tendance. La fiction de Burton marque aussi un public de futurs scénaristes et dessinateurs qui s’en inspirera plus tard (au hasard White Knight de Sean Murphy). Film culte, encensé par la critique et le public, il fait partie des « incontournables » de Warner Bros.

De multiples éditions existent, citons celle de Titans of Cult en steelbook dans un joli écrin (30 €) ou une plus onéreuse en format 4K mais garnie de goodies (40 €). Sans surprise, le film est aussi inclus dans de nombreux coffrets (avec l’anthologie de Schumacher – 10 € en DVD, 20 € en Blu-Ray – ou avec d’autres titres de Burton). L’œuvre existe aussi en solo dans un joli steelbook (20 €) et une réédition est (encore) attendue pour le 14 juin 2023 (25 €), jour de la sortie du film The Flash où Keaton fait son grand retour en Batman !